全国公交候车设施改造升级加速,智能化、人性化等四大趋势引领城市出行新变革

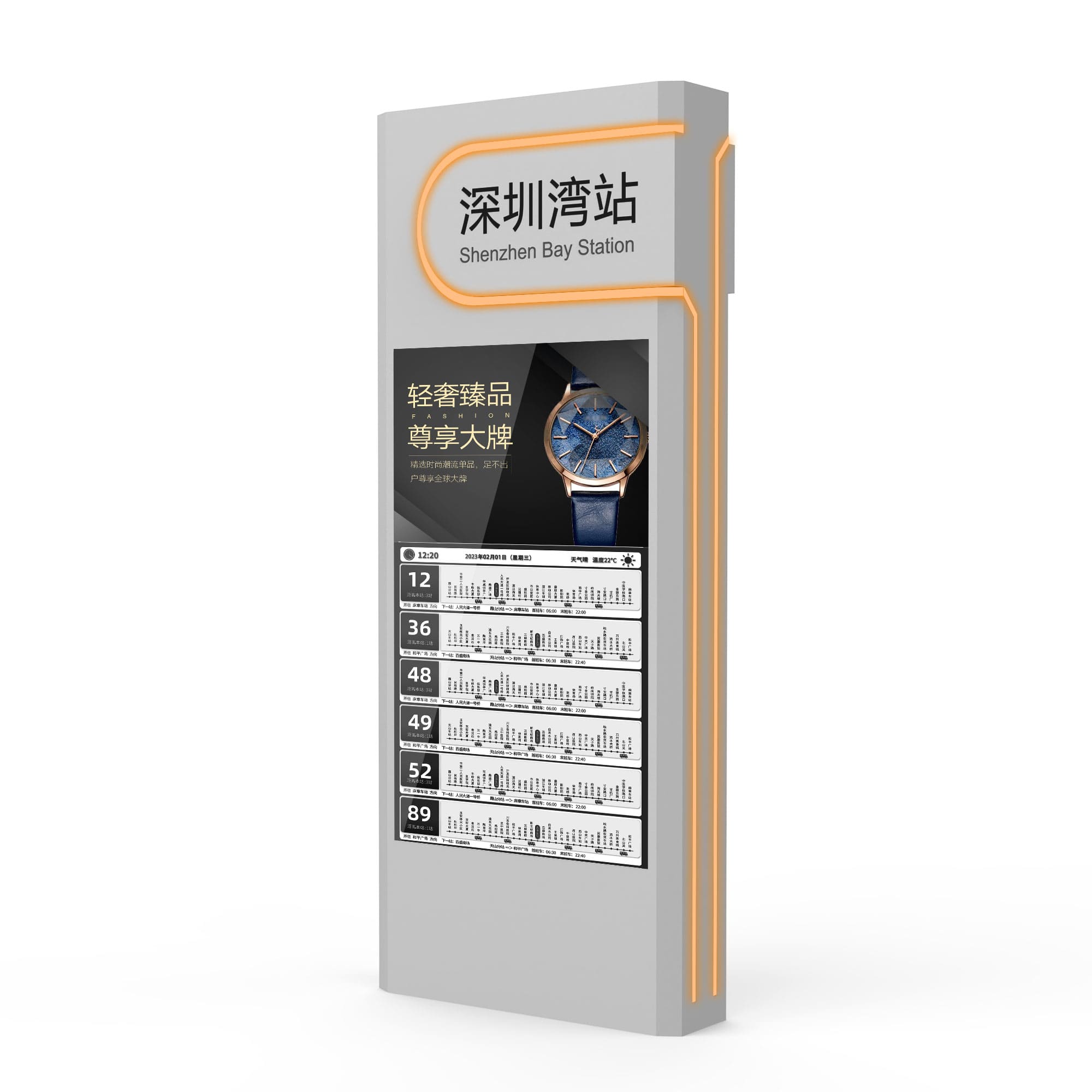

一、智能化:以技术赋能,打造 “可知、可感、可控” 的智慧候车体验

案例 1:济南 —— 智能电子站牌,让候车 “心中有数”

济南公交在全市范围内推广的智能化电子站牌,构建了 “视觉 + 听觉” 双维度的出行信息服务体系。该站牌依托公交 GPS 定位系统与实时数据传输技术,不仅能清晰显示过往公交线路的车辆实时位置、预计到站时间及站距,还会动态更新线路临时调整通知、末班车发车状态等关键信息,有效解决乘客 “不知车来否、不知等多久” 的痛点。同时,站牌配备语音播报功能,针对老年乘客、视力障碍乘客等群体,通过定时语音提醒来车信息,进一步拓宽服务覆盖范围。据济南公交相关数据显示,智能电子站牌投用后,乘客候车焦虑度显著降低,公交出行满意度提升约 15%,切实推动了公交服务从 “被动响应” 向 “主动服务” 的转变。

案例 2:贵州安顺 —— 智慧站台融合 “功能 + 文化”,激活城市服务节点

贵州安顺市西秀区聚焦主干道公交站台升级,打造了一批兼具实用功能与地域特色的智慧站台。该站台以 “新中式风格” 为设计基调,顶部 LED 灯带与当地 “屯堡小嬢嬢” 文化图案巧妙融合,在视觉上营造出浓郁的地域文化氛围;功能层面,站台中央设置 65 英寸高清触摸屏,除提供公交到站时间、线路走向等基础信息外,还新增周边景点推荐、商业服务指引等拓展功能,为市民游客提供 “一站式” 出行服务。更值得关注的是,站台内置客流监测传感器,可实时统计候车人数、高峰时段分布等数据,并将信息反馈至公交调度中心,助力调度人员动态调整发车频次、优化线路规划,有效减少车辆空驶率。据统计,智慧站台覆盖区域的公交高峰时段准点率提升 8%,空驶率降低 5%,实现了 “乘客体验优化” 与 “运营效率提升” 的双向共赢。

二、人性化:以需求为核心,构建 “全龄友好、安全便捷” 的候车环境

案例 1:济南 BRT 中央岛式站台 ——“一站式便民服务站”,满足多元需求

济南 BRT 线路的中央岛式站台改造,将 “绿色环保” 与 “便民服务” 深度结合,构建了功能复合型的候车空间。在硬件配置上,站台采用环保节能建材,减少装修污染;交通流线设计遵循 “人车分离、进出有序” 原则,避免乘客与车辆交叉干扰,提升候车安全性。同时,站台内配齐各类便民设施:视频监控系统保障候车安全,自助售货机、共享充电宝解决即时需求,自助充值机方便市民办理公交卡充值业务,再加上宽敞舒适的候车座椅与高清来车预报大屏,全方位覆盖乘客候车过程中的 “衣食住行” 需求。此外,站台设置无障碍通道与盲道指引,为行动不便群体提供专属服务,真正实现 “全龄友好、全员覆盖”。

案例 2:四川内江 —— 细节化改造,让候车 “更舒适、更安心”

四川内江东兴区针对万达广场前公交站台(人流密集、商业属性强)的特点,开展精细化人性化升级。改造后的站台从 “小细节” 入手提升体验:一是更换木制椅面候车座椅,相比传统金属座椅,木质材料透气性更好、冬季不冰凉、夏季不烫身,大幅提升乘坐舒适度;二是增设无线充电模块,乘客可通过手机无线充电功能随时补电,解决 “手机没电” 的出行焦虑;三是优化雨棚设计,将雨棚宽度增加 1.2 米,并采用半封闭结构,有效扩大遮雨遮阳范围,即便在暴雨、大风天气,也能为乘客提供安全遮挡;四是强化安全保障,站台四周加装高清摄像头,实现无死角监控,同时配备应急呼叫按钮,乘客遇紧急情况可一键求助。改造后,该站台日均候车人数同比增加 20%,成为内江市民口中 “最贴心的公交站台”。

三、特色化:以文化为魂,让候车设施成为 “城市文化名片”

案例:济南 ——“泉城元素” 融入候车廊亭,打造 “可阅读的城市空间”

四、绿色化:以低碳为导向,推动候车设施 “可持续发展”

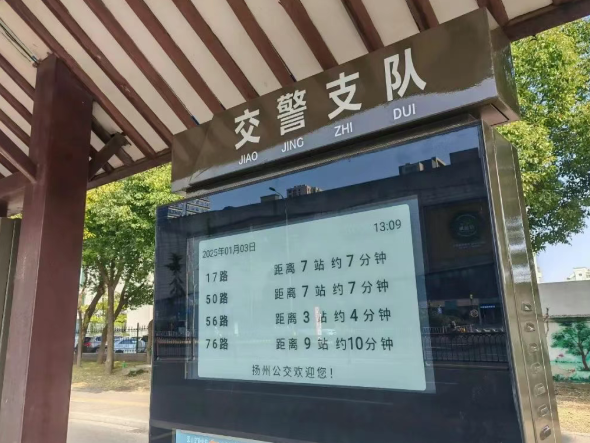

案例:江苏扬州 —— 电子纸显示屏 + 太阳能供电,构建 “零碳” 智慧站台

据扬州经开区管委会测算,一座采用该方案的公交站台,年耗电量仅 17 度;相比传统 32 寸户外高亮液晶屏站台(年耗电量约 613.2 度),每年可节约电能 596.2 度,减少二氧化碳排放量约 594.4 千克(相当于种植 33 棵树的碳汇量)。此外,站台建设过程中均采用可回收、低污染的环保建材,进一步降低对环境的影响。该试点项目的成功,为全国公交候车设施绿色化改造提供了可复制、可推广的 “扬州经验”。